保証料と利息の合算(第8条)

保証料と利息の合算(第8条)

利息制限法、完全解説サイト>条文と解説>保証料と利息の合算(第8条)利息制限法第8条の解説を行います。

正式名称は「保証料の制限等」ですが、

意味が分かるように言うと

「保証料と利息の合算」となります。

スポンサードリンク

8条と9条は保証料という名目の費用のの取り扱いについて記載がされています。

貸金業者による借金は、

貸金業者と提携した保証業者に保証料を取得させて、

実質的に上限金利を超えてお金を回収する脱法的な手法がありました。

それらを防止するために

保証業者による保証が行われる場合、

利息と保証料とを合算して

上限金利規制の対象とすることになりました。

それが第8条と第9条の内容です。

「貸金業者が貸す借金において、

保証料と言う名目のものは利息と合算して

上限利率のを超えるかどうか見ること」

ということです。

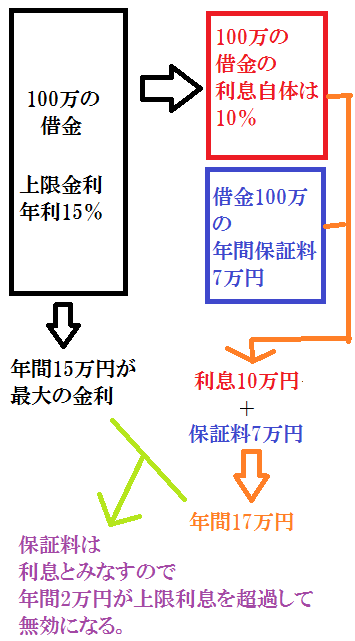

何回も見せますが、利息は

元本が10万円未満なら年利20%

元本が10万円~100万円未満なら年利18%

元本が100万円以上なら年利15%

のようになっているので、

利息+保証料が上の利率を超えていた場合、

他の条文に従って、超過部分は無効とします。

つまり、

「保証料も利息とみなす」ということです。

第8条2項では契約後に利率が変動する場合の処理について書いています。

変動利率の場合は例外的に

保証料を利息と認めない部分を設けることができます。

すなわち、

・保証料は利息としないとする合意をする。

・法定上限額の半分の金額は認める。

があります。

法定上限額の半分なので

変動利率を用いているときは

利率15%なら、保証料は7.5%まで認められます。

3項は根保証の場合の話です。

根保証の場合は

一番最初に契約した時の

元本額の利率を継続して適用します。

3項と4項と5項については

根保証という聞きなれない保証の方法が登場しますが、

この根保証というのは非常に危ない契約なので、

この言葉が出てきたら契約をやめましょう。

そういう意味で3項と4項は実質読まなくてもいいです。

6項と7項と8項も読まなくていいです。

原文は非常に長く、意味が分からないと思いますのでこのページには載せません。

どうしても見たい場合は、

「条文の原文」

のページを参照して下さい。

スポンサードリンク

その他の条文の解説を見るなら

「条文と解説」

のページに戻って確認してみて下さい。

バナースペース

よく閲覧されているページ

過払い金について

利息の計算方法

合わせて確認しておきたい関連サイト

サラ金、闇金の借り方マニュアル

何かございましたら

menhpkanri@yahoo.co.jp

までご連絡下さい。